La réalité d’une adolescence en une fiction crue : Adolescence, un miroir social

Adolescence, la série Netflix qui a triomphé dans le monde entier, dépeint avec dureté le côté invisible de la violence au cours de l’adolescence. Nous en avons parlé avec la psychologue Macarena Sanjuan, évoquant les douleurs et déconnexions de cet univers.

Abordant la question délicate de l’éducation nous est venue à l’esprit l’une des séries les plus fortes et les plus populaires de cette année 2025 : Adolescence, sur Netflix. Nous avons pensé en parler avec une personne qui travaille sur le sujet, à savoir la psychologue argentine Macarena Sanjuan, qui œuvre dans un programme d’État contre la violence à l’égard des enfants et des adolescents.

Macarena est psychologue clinicienne avec une approche par la thérapie basée sur des évidences scientifiques ; nous avons échangé avec elle sur le fait que Adolescence nous parle du présent difficile des adolescents, d’une société où les réseaux sociaux sont des armes, où l’école est incapable d’aider vraiment les jeunes, mais aussi sur le fait de parents en difficulté et de combien, au-delà de la complexité du présent, la relation entre parents et enfants est quelque chose de profond, compliqué et incontrôlable.

La valeur de la série réside-t-elle dans la dualité de cette lecture?

Je crois que sa valeur réside dans ces deux points de vue, car Adolescence ne présente pas un cas à résoudre : dès le premier épisode, nous savons que le protagoniste est l’auteur de l’acte de violence. Ce que la série veut montrer est précisément : comment, dans la vie quotidienne, des situations de violence peuvent surgir de manière silencieuse et invisible, dans une relation quotidienne, dans une famille, chez un adolescent, dans un lycée. Adolescence tente de montrer à quel point les contextes sont fondamentaux, c’est-à-dire à quel point la famille et l’école jouent un rôle très important dans l’adolescence, et comment ils peuvent être des facteurs de protection ou de risque. De plus, aujourd’hui, l’adolescence est traversée par les réseaux sociaux et la technologie, dans la solitude ou avec peu de réseaux adultes de soutien. On pense qu’en nous éloignant, ou en éloignant les adolescents des réseaux sociaux, en ne parlant pas du sujet, on puisse éviter certaines situations. C’est le contraire qui se produit.

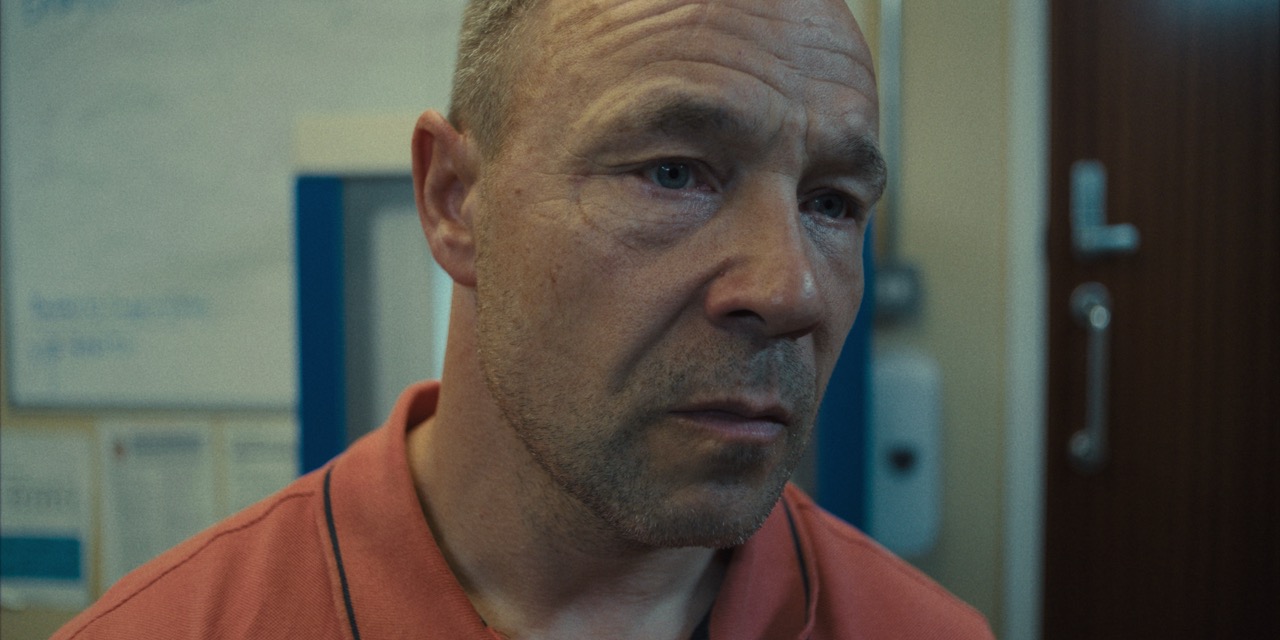

Eddie, le père de Jamie, quel genre d’homme est-il ? Il n’a pas l’air d’être un parent particulièrement condamnable : il a des limites, de la fragilité, il ne sait pas gérer les faiblesses de son enfant. Il n’a pas vraiment su lui parler, mais il ressemble à tant de pères ordinaires. Pourtant, son fils tue une fille du même âge, à treize ans. Quelle idée t’es-tu faite du père de Jamie ? Qui est-il, quelle est sa responsabilité?

Nous considérons d’abord ce père avec suspicion, puis nous le découvrons commun, normal, avec une réaction que pourrait avoir n’importe quel autre parent, avec des moments de dérèglement émotionnel ou des attitudes plus agressives, dus au fait qu’il ne comprend pas la situation. Comme quiconque, il n’arrive pas à croire que son fils ait été capable de faire ce qu’il a fait. Il est extrêmement difficile de faire face à une telle situation. Personne n’est préparé à quelque chose comme ça. Toutefois, émerge le fait que le père et la mère de Jamie commencent à se poser des questions : auraient-ils pu l’accompagner différemment ? Portent-ils des responsabilités ? La série interroge les rôles et les fonctions des parents, non pas du point de vue de la faute, mais de celui du doute, de la responsabilité et de la proximité émotionnelle avec un enfant.

Il y a un autre père dans le film : le policier, soit le père d’un adolescent qui va dans la même école que Jamie, et il n’est pas particulièrement populaire. Ce second père a le mérite, ou peut-être la chance (ayant vu ce qui s’est passé) de prendre son fils avec lui et de lui parler vraiment. Il lui dit vers la fin du deuxième épisode : « Aujourd’hui, nous sommes ensemble et nous parlons, parce que je t’aime ». Cela peut-il faire la différence, dans une période aussi difficile, faire trouver un moyen d’être vraiment à l’écoute de nos enfants?

Je pense que chaque famille est différente et que cette série montre deux types de relation au sein d’une famille. En l’occurrence, le père policier n’avait pas non plus une grande communication avec son fils. Il ne savait même pas s’il allait à l’école, quels étaient ses liaisons, ses pensées ou ses sentiments. Cependant intervient ce moment de connexion. Les deux le veulent : le fils veut parler et le père veut écouter. C’est le dialogue par l’écoute. Écouter sans juger, sans critiquer. Dans cette séquence, le père se contente d’écouter, d’accueillir, d’accompagner le fils dans la réalité qu’il vit. Se rapprochant. Comme je l’ai déjà dit, prendre ses distances ou éviter les réseaux sociaux n’est pas le moyen de mieux gérer certaines situations. Il est plutôt important de créer des espaces de dialogue, de proximité sans préjugés, validant les émotions des adolescents et reconnaissant les situations qu’ils traversent.

J’ai été très touché par le langage que les adolescents utilisent par les emojis. Une langue faite de mots précis, de significations impossibles à comprendre pour les parents. Est-ce le signe d’un grand fossé entre parents et enfants?

En évitant d’aborder le sujet des réseaux sociaux, nous ne réussirons pas à les contrôler. Bien au contraire ! Les réseaux sociaux existent : nous ne pouvons ni les changer ni les contrôler. Nous devons apprendre à nous mettre en relation avec eux. Plus nous nous en éloignons ou plus nous renions leur présence, moins nous connaîtrons le monde dans lequel vivent les adolescents aujourd’hui. Dans ce monde existe ce que la série nous montre : des emojis avec des significations particulières, des applications, des jeux… Tout a un langage qui, si nous ne l’apprenons pas, est comme si nous parlions une autre langue C’est pourquoi il est important de créer des espaces de dialogue, de se rapprocher démontrant de l’intérêt, de la curiosité, afin de comprendre, non de juger. Moi, je travaille avec des adolescents et ils m’enseignent constamment de nouvelles choses : des mots, des termes, des applications, des façons d’utiliser les réseaux sociaux. Je les ai aussi, les réseaux sociaux, mais je ne les utilise pas de la même manière qu’eux. Il est nécessaire de partager pour pouvoir accompagner.

Dans Adolescence, l’école ne fait pas bonne figure. L’entier du deuxième épisode nous montre ses évidentes limites. À quel point l’école est-elle fragile et quelle importance devrait-elle avoir pour les jeunes?

C’est une question vaste et complexe, car l’école a différentes fonctions, elle est une institution complexe. Elle touche à de nombreux besoins : tout dépend du lieu et du contexte dont on parle. Ce n’est pas la même chose de parler d’une école comme celle de la série, en Angleterre, ou celle que moi je connais en Argentine ou dans d’autres endroits en Amérique latine. Je pense que les écoles jouent un rôle fondamental et qu’elles répondent au contexte dans lequel elles s’insèrent. Je peux parler d’ici, où aller à l’école ne consiste pas seulement à apprendre sur le plan scolaire, mais aussi à recevoir de la nourriture, du soutien et des vêtements.

Peut-on dire que l’une de ses fonctions certaines est d’éduquer ?

Éduquer est la fonction principale de l’école, mais je crois que nous devrions trouver de nouvelles modalités, car les besoins des adolescents d’hier ne sont pas les mêmes que ceux d’aujourd’hui. Il est nécessaire de créer des espaces dédiés à l’éducation dans une dimension émotionnelle, avec des sujets qui puissent aborder et remettre en question pensées, relations, idéaux, en allant au-delà de l’aspect académique. Il se passe beaucoup de choses à l’école. S’y construisent des relations, des émotions, des façons de se connecter ou se déconnecter des autres. Dans une société où nous sommes apparemment toujours connectés par le biais des réseaux sociaux, mais en même temps, profondément déconnectés, l’école représente un lieu de connexion, mais d’un autre type : une connexion en face à face.

Dans la série on parle de la culture INCEL. Que savons-nous à son sujet et dans quelle mesure est-elle réellement répandue chez les très jeunes?

Pour tout vous dire, je ne connaissais pas la culture INCEL avant de voir Adolescence. Dès qu’ils l’ont mentionnée, la première chose que j’ai faite, c’est d’essayer de m’informer davantage : je pense que cela fait partie du manque de connaissance, de notre trop rare implication dans les problèmes que vivent les adolescents. J’ai aussi pensé à certaines figures comme les influenceurs ou les personnes qui s’expriment à travers les réseaux sociaux et promeuvent ce type de culture violente. Cela aussi doit être rendu visible, mis en discussion. Il faut créer des espaces où l’on puisse se demander si tout cela est vraiment positif ou non, ce que nous en pensons, ce que les adolescents pensent de cette culture machiste et violente. Une culture qui continue d’exister, aujourd’hui aussi derrière un écran.

L’intelligence froide de Jamie est frappante. Parfois, il donne l’impression d’avoir une folie intérieure, par certains côtés rassurants, car elle le rend différent de beaucoup d’adolescents ; par ailleurs il a l’air d’un garçon normal, et c’est encore plus inquiétant. Pourquoi nous inquiète-t-il autant?

Je pense qu’il nous inquiète tellement parce qu’il est un adolescent ordinaire, un garçon comme beaucoup d’autres qui, sans avoir besoin d’être étiqueté, éprouve des difficultés et commet un acte profondément violent. Il nous transmet que l’adolescence est une phase complexe parce qu’il s’agit d’un être humain en voie de développement. Nous évoluons et apprenons constamment, mais l’adolescence est un moment de développement tous azimuts, une recherche constante d’identité : qui je suis, ce que j’aime, ce que je veux faire, comment je veux être. Ce sont des questions chargées d’intensité.

Pour en revenir à Jamie?

C’est un adolescent comme beaucoup d’autres, qui fait quelque chose d’atroce, douloureux et difficile à comprendre. Jamie nous montre son manque d’accompagnement, la peur que l’on peut ressentir à un âge où les liens et la dimension sociale sont si importants. La peur d’être jugé du fait de ne pas répondre aux normes ou aux stéréotypes. C’est un garçon qui perd son contrôle émotionnel. C’est pourquoi il est si important d’assurer un accompagnement par une éducation de l’émotion, avec des espaces et des relations qui permettent de trouver instruments et compétences, en vue de se mettre en relation avec ses propres émotions, doutes et questionnements.

Peut-on dire que Jamie est seul?

Il l’est passablement, non parce qu’il n’a personne – il a une famille, une école, des amis -, mais il est seul avec ce qui se passe à l’intérieur de lui-même, avec ses pensées et sentiments. Cela nous ébranle beaucoup et nous dérange parce que, d’une part, c’est un garçon de 13 ans qui va à l’école, qui veut sortir avec des amis, mais d’autre part, c’est un garçon qui, intérieurement, fait face aux peurs, aux angoisses, aux incertitudes, à la colère et finit par commettre l’acte le plus violent.

En résumé, et conclusion, que penses-tu de Adolescence?

La série ne nous délivre pas un message, une morale ni un enseignement précis, mais nous laisse avec plus de questions que de réponses : pourquoi cela arrive-t-il ? Cela peut-il arriver à n’importe qui ? Est-ce vraiment comme ça ou non ? Je crois que voilà l’aspect beau et innovant de la série, qui, dans sa forme brute et réaliste, tente de nous amener à nous poser des questions, ces questions qui permettent de nous rapprocher d’un dialogue plus vrai, d’un dialogue plus authentique avec les adolescents, en formant un réseau d’adultes qui accompagnent l’adolescence, qui ne la jugent pas ni ne la critiquent avec un regard d’adulte, mais qui puissent l’accompagner et l’encourager, car c’est une phase pleine d’émotions intenses, une phase où il est beaucoup recherché. Je crois que les adolescents ont besoin d’adultes qui les accompagnent, qui soient présents. Et nous, les adultes, avons besoin d’adolescents avec qui apprendre et partager, qui nous remettent en question, parce qu’au final grandir et faire grandir est toujours un acte de partage.