Real Adolescence in Brutal Fiction: Adolescence, a Reflection of Society

Adolescence, the Netflix series that has been a hit around the world, harshly presents the invisible side of teenage violence. We discussed the show with psychologist Macarena Sanjuan, touching on the pain and disconnect of that world.

Tackling the delicate issue of education, one of the most powerful and popular series of 2025 came to mind: Adolescence, on Netflix. We wanted to discuss the series with someone who works in the field, such as Argentinian psychologist Macarena Sanjuan, who works for a government programme that combats violence against children and teenagers.

Macarena is a clinical psychologist with a therapeutic approach based on scientific evidence. We discussed how Adolescence reveals the difficulties facing teenagers today, as well as realities about our society, in which social media has become a weapon and schools are incapable of truly helping children. The series also shows parents facing difficult circumstances and how – beyond the complexities we face today – profound, complicated, and uncontrollable the relationship between parents and children is.

Does the series’ value lie in this dual potential for interpretation?

I think its value lies in these two perspectives because Adolescence does not present us with a case to solve: from the first episode we know that the act of violence is perpetrated by the protagonist. This is what the series wants to show: how violence can grow in silent and invisible ways. It can grow in everyday relationships, in families, in young people, in secondary schools. Adolescence tries to communicate how crucial context is, that is to say, how family and school play very important roles during adolescence, and how they can provide protection or pose risks. Furthermore, adolescence today is dominated by social media and technology, which is experienced alone or with few adult support networks. We think that, by distancing ourselves, or distancing young people from social media, not talking about it, we can prevent certain situations. However, the opposite is true.

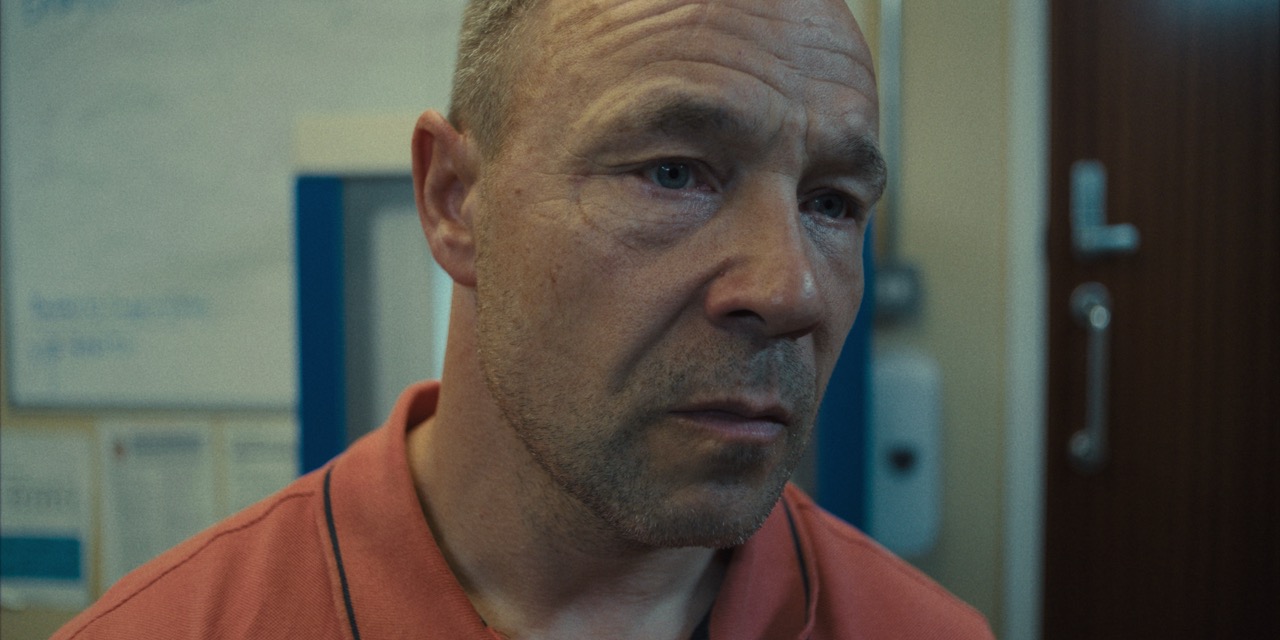

Adolescence. Stephen Graham as Eddie Miller in Adolescence. Cr. Courtesy of Netflix © 2024Eddie, Jamie’s father, what kind of man is he? He does not seem to be a particularly reprehensible parent. He has his limits and fragilities, he does not know how to manage his son’s weaknesses, he cannot really talk to him, but he is like many ordinary fathers. And yet, his son kills one of his peers at thirteen years old. What do you think of Jamie’s father? Who is he? What responsibility does he have?

At first we view this father in a suspicious light, but we then find that he is ordinary, normal. He reacts in the same way that any other parent might, with moments of emotional dysregulation or more aggressive behaviour, because he does not understand the situation. Like anyone, he cannot believe that his son was capable of doing what he did. It is an extremely difficult situation to deal with. No one is prepared for something like that. However, both Jamie’s father and mother begin to question themselves: could they have supported him differently? Do they bear any responsibility? The series calls into question the roles and purposes of parents, not with regards to blame, but to doubt, responsibility, and emotional intimacy with one’s child.

There is another father in the film: the police officer. He is the father of a teenager who goes to the same school as Jamie and is not particularly popular. This second father’s virtue – or perhaps luck, having seen the incident – lies in him taking his son aside to really talk to him. Towards the end of the second episode, he tells him: ‘I’ve got some free time. I want to spend it with you. Because I love you.’ Could this be the thing that makes a difference, during such a difficult time? Finding a way to really listen to our children?

I think every family is different, and this series shows us two ways families can relate to one another. In this case, even the police officer did not have great communication with his son. He did not know if he was going to school, what his relationships were like, or what he thought or felt. However, there is this moment of connection. Both of them want it: the son wants to talk, and the father wants to listen. This is dialogue through listening. Listening without judgement, without criticism. In this sequence, the father simply listens, makes him feel at home, is there for him in what he is going through. He grows closer to him. As I mentioned before, distancing ourselves or avoiding social media is not the best way to deal with certain situations. A better way would be to create space for dialogue and closeness, without judgement; to validate young people’s emotions; to recognise the situations they have to face.

I was struck by how the teenagers expressed themselves through emojis. It is a language made up of precise words, of meanings that are impossible for parents to understand. Are they a sign of a significant rift between parents and children?

Avoiding the subject of social media does not mean we will be able to control it. The opposite is true. Social media exists! We cannot change it or control it. We have to learn to relate to it. The more we distance ourselves from it or deny its existence, the less we will understand the world teenagers live in today. What the series shows us exists in the real world: emojis with specific meanings, apps, games… there is a dialect to everything, which means – if we do not learn it – it is like they are talking another language. This is why it is important to create space for dialogue, to approach teenagers with interest and curiosity, to understand. Not to judge. I work with teenagers and they are constantly teaching me new things: words, terms, apps, ways of using social media. Even I have social media, but I do not use it in the same way they do. You have to share in order to be there for them.

The school in Adolescence does not come across well. The entire second episode demonstrates its obvious limitations. How fragile are schools, and how important should school be for young people?

It is a broad and complex question, because school plays different roles and is a complex institution. Schools are responsible for a variety of needs, and everything depends on location and context. Talking about a school like the one in the series, in England, is not the same as talking about the one I know in Argentina or ones in other places in Latin America. I think that schools play a fundamental role in young people’s lives and respond to the context in which they find themselves. I can speak to the situation here, where going to school does not only mean being educated academically, but it also means receiving food, support, and clothes.

Can we say that one of its definite functions is to educate?

Education is the primary function of schools, and I think that we need to find new approaches, because what teenagers needed yesterday is not the same as today. We must create spaces for emotional education, with topics that can address and challenge thoughts, relationships, and ideals, going beyond academics. This does not happen a lot in schools. They build relationships, emotions, ways to connect or disconnect from others. In a society where we are apparently always connected through social media, but at the same time profoundly disconnected, school represents a place of connection, but of a different kind: face-to-face connection.

The series talks about INCEL culture. How much do we know about it and how widespread is it, really, among very young people?

To be honest, I did not know about INCEL culture before seeing Adolescence. The second they mentioned it, the first thing I did was to try to find out more about it. I think that this is part of our lack of knowledge, our lack of involvement in the issues teenagers face. I also thought about some figures, like influencers or people who express themselves through social media, who promote this kind of culture of violence. This must also be made visible, challenged. We must create spaces in which we can ask ourselves whether all this is really positive or not, what we think about it, what the teenagers of this culture of machismo and violence think. It is a culture that continues to exist, now behind a screen.

Jamie’s cool intelligence is striking. There are times when he seems to have a madness inside him, which is – in some ways – reassuring, because it makes him different from many teenagers. But sometimes he seems like an ordinary boy, and that is more concerning. Why do we find this so concerning?

I think that we worry so much because he is an ordinary teenager, an ordinary boy who, without needing to label him, experiences hardships and commits a profoundly violent act. The series examines the fact that adolescence is a complex phase, because it involves a human being who is developing. We are always evolving and learning, but adolescence is a period full of development. It is a constant search for identity: who am I, what do I like, what do I want to do, how do I want to be? They are very intense questions.

Going back to Jamie?

He is a teenager like many others, who commits an act that is terrible, painful, and difficult to understand. Jamie demonstrates that he lacks support, capturing the fear you can experience at an age when forming bonds and socialising are so important: the fear of being judged for not conforming to norms or stereotypes. He is a boy who loses control, emotionally. This is why it is so important to support teenagers with an emotional education, with spaces and relationships that allow them to discover the tools and skills needed to understand their own emotions, doubts, and questions.

Can we say that Jamie is alone?

He is somewhat alone, not because he does not have anyone: he has a family, a school, friends. However, he is alone with what is happening inside him, with his own thoughts and feelings. It rattles and deeply troubles us because, on the one hand, he is a 13-year-old boy who goes to school, wants to go out with his friends; but, on the other hand, he is a boy who – internally – is dealing with fears, anxieties, uncertainties, anger. And this leads him to commit the most violent act.

In summary, and in conclusion, what did you make of Adolescence?

The series does not leave us with a message, a moral, or a specific lesson. It leaves us with more questions than answers: why does this happen? Can this happen to anyone? Is it really true or not? I think that this is the beautiful and innovative thing about the series. With its raw and realistic style, we are encouraged to ask ourselves questions, the kinds of questions that allow us to move towards a more true dialogue – a more genuine dialogue – with teenagers, by providing a network of adults who are there for them during adolescence. These are the kinds of questions that do not judge or criticise from an adult perspective, but which can support and validate young people, because they are in a very emotionally intense phase, one of great discovery. I think that teenagers need adults who are there for them, who are present. And us adults need teenagers who teach us, share with us, challenge us. Because, in the end, growing up and raising a child is always a shared endeavour.

Article translated into English by Becca Webley